今日4月17日は、氏神さんである眞名井神社の祈年祭(お種祭)という春のお祭りでした。毎年同じ日にあるため、今年は平日の昼間の祭典ということで、お参りする方は少なかったですが、久しぶりに暖かくなった(暑いともいえる)春の陽気の中で荘厳 (そうごん)に静謐 (せいひつ)に執り行われました。今日は、一般的に春の祭りはあまり馴染みがないかもしれませんので、得意のAI君にどういう意味の祭りなのか調べてもらいました。

春祭りとは

神社の春祭りは、その年の農耕の始まりを神様に告げ、豊作を祈願する祭りです。また、春を祝い、一年の無事を祈る意味もあります。

【春祭りの時期】氏神さんは、毎年新暦の4月17日

- 立春(2月4日)から立夏(5月5日)までの間に行われることが多い

- 暦の新旧などによって時期は異なります

- 土地によって名称も異なります

【春祭りの意味】

- 農業の始まりを神様に告げ、その年の実りや豊作を祈念する

- 春を祝い、一年のあらゆる「始まり」が素晴らしいものになりますようにと祈る

- 神様への感謝を捧げる

- 自然界のあらゆるものに神様が宿っているという日本古来の神道的考えに基づく

【春祭りの特徴】

- 神が山から降りてこられるのを迎え、田の仕事を開始する予祝祭である

- 豊作を予祝して稲作の所作をする模倣儀礼(田植祭)を行う

予祝(よしゅく)っていうのも面白い表現ですね~

眞名井(まない)神社の祈年祭の流れ

14時半ごろに祈年祭に出席する地元四社である六所(ろくしょ)、神魂(かもす)、八重垣(やえがき)の各宮司と眞名井神社の宮司、禰宜(ねぎ)ほかの神職、および氏子総代(10名)が社家(しゃけ 宮司の家)に集合。

神職は、衣冠(いかん)に着替え、氏子の代表は小忌衣(おみごろも)と呼ばれる白い服に神紋があるものスーツの上に、献幣使(けんぺいし)は袖があるものと随員(ずいいん)は袖がないものをに羽織ります。

15時前に体を清めますが、通常お参りする際は、手水舎(ちょうずしゃ、てみずしゃ)で手を洗ったりしますが、祭りに参加するメンバーは社家の前で桶に入った水を柄杓で汲んで清めます。

15時少し前に、社家にいるメンバーが太鼓の合図をして、眞名井神社の場合は、拝殿におられる太鼓と笛の演奏が始まり階段を上って神事が始まります。

祭典の模様については、ブログ的に簡単に説明しますが、お祓い、神殿にお供えする品々を神職がバケツリレーのように備えたり、祝詞(宮司、献幣使それぞれ)や各代表の玉串奉奠(たまぐしほうてん)などを行います。

約1時間の神事を終えると再び社家に戻り、直会(なおらい)という打ち上げ的な宴会が開催されます。神事は、この直会までが、神事と呼ばれるものとなります。お神酒をいただくことになり、乾杯については、普通の宴会ですとビールから始まることになるかと思いますが、日本の行事ですので最初から最後まで日本酒で直会を進めます。

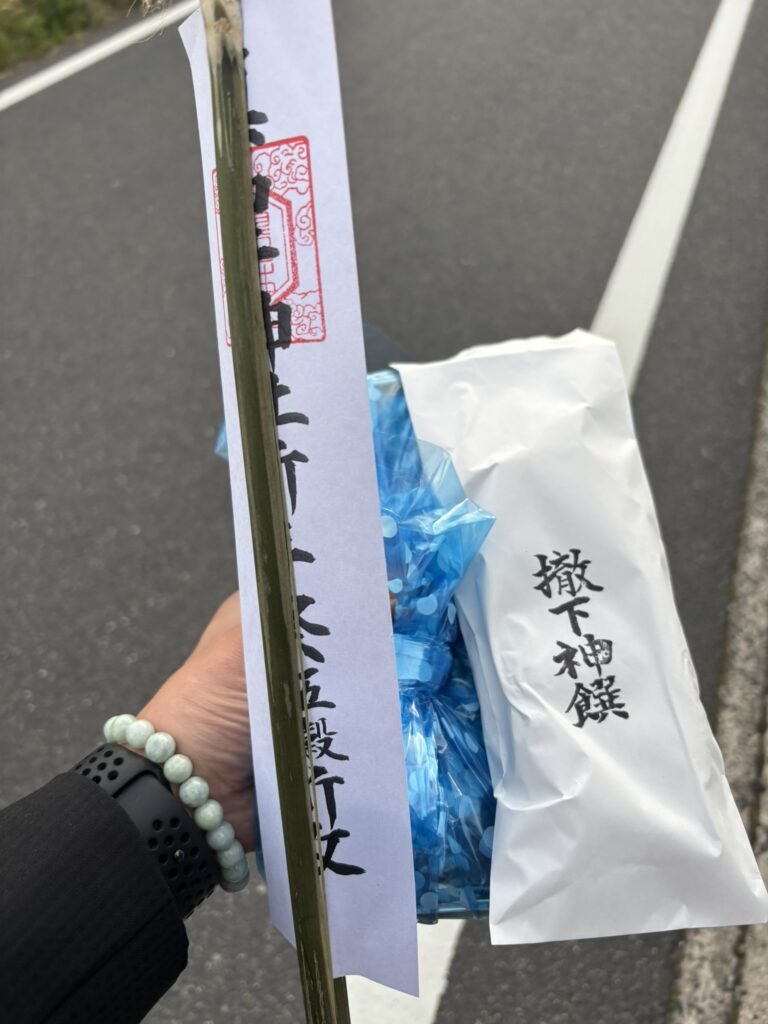

この一連の流れで今年の豊年万作を祈る祈年祭も無事に終了し、各自家路につくのですが、その際に畑や田んぼに祭る札をいただきます。札を竹で挟んだものになりますが、これを畑や田んぼの土に刺します。

少しかみ砕いて書いておりますが、神事を説明するのってすごく大変ですね。調べながら作成しておりますので間違っていることもあるかとおもいますが、雰囲気だけでも分かっていただけると幸いです。

感想

ここ数年、神事に出席することが多くなりましたが、この神事、どんなに技術が発展しても、広大な土地を使って農作物を作るとなると、日朝時間や雨、風などやはり自然の影響をたくさん受けることになります。この自然現象については、人間がコントロールできないものであり、自然に畏敬の念をもって大自然に豊作をお願いすることが始まったのだと思っていますし、それが、2000年近くも続いているということは、日本文化というのは、そのような、人知にかなわないものを大切にするという、謙虚な姿勢の文化ではないかと思います。

「117.神社掃除はココロを整える」のブログでも書きましたが、最近氏子も少なくなり、大金のかかる遷宮も神社によってはなかなかできない状態が続いています。改めて日本文化を見直し、まずは、足元の日本人が誇りをもって発信できるよう、そして世界に日本の良さを分かってもらえるようになると良いなあと思いました。

今日も佳き日に

コーチミツル