最近では、年齢を聞かれたときに「満年齢」で答えるのが当たり前になっています。

でも、ふとした会話の中で、上の世代の方から「数えで七十七だわなぁ」といった言葉が出てくることがあります。

自分にとってもなじみ深い「満年齢」とは違う、もうひとつの年齢の数え方。

それが「数え年」です。

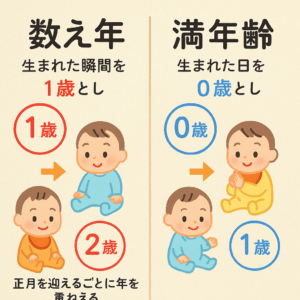

数え年と満年齢のちがい

満年齢は、生まれた日を0歳として、誕生日が来るごとに1歳を加える方法。

一方の数え年は、生まれた瞬間を1歳とし、お正月を迎えるごとにひとつ年を重ねていきます。

たとえば、同じ年の春に生まれた赤ちゃんでも――

- 満年齢なら、翌年の誕生日で1歳。

- 数え年なら、生まれた時点で1歳、次の正月で2歳。

といった具合になります。

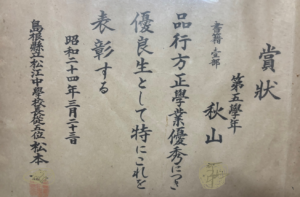

昭和25年に法律が変わった

この数え方の違いが混乱を招くこともあって、昭和25年(1950年)に「年齢のとなえ方に関する法律」ができ、基本的には満年齢を使うようになりました。

それでも、七五三や還暦といった年祝いの場では、今でも数え年で祝うことがあります。

実際、神社の案内などにも「数え年でお参りください」と書かれていることがありますね。

厄年は、いまも数え年で数えています

実は、厄年も今なお「数え年」で数えるのが一般的です。

男性は25歳・42歳・61歳、女性は19歳・33歳・37歳など(いずれも数え年)が代表的な年齢です。

人生の節目や体調の変化が重なりやすいこの時期に、心身を整えるための準備として、昔から意識されてきました。

神社で厄除けをお願いすると、「数え年での年齢を教えてください」と聞かれることも多いです。

こうした風習は、心の備えとして今も数え年が大切にされている証なのかもしれません。

命のはじまりをどこに感じるか

自分の感覚としては、年齢を数えるとき、「生まれた日」だけでなく、母のおなかの中に細胞として芽生えた瞬間から、自分という存在は始まっていたように感じることがあります。

だからこそ、生まれたときに「1歳」と数える数え年の考え方は、どこか温かく、やさしく響きます。

お正月にみんなで一緒に年を取る意味

数え年のもうひとつの特徴は、「正月を迎えるとみんなが一斉に年を取る」というところです。

今のように誕生日ごとに個人を祝うのではなく、「新年=みんなで年を重ねる」という感覚。

これは旧暦の正月(現在の暦で言えば1月下旬〜2月中旬)とも関係していて、自然の節目とともに「年取り」や「年祝い」をしていた背景があります。

そして何よりも――

お正月に家族が集まるのは、ただ新年を迎えるためだけではなく、みんなで“元気に1歳、また命を重ねられた”ことを一緒に喜ぶ、そんな意味もあったのではないかと感じます。

命がつながったこと、そろって年を越せたことへの感謝。

数え年には、そんな“いのちを祝う文化”が、そっと息づいているような気がします。

数え年にこめられた、昔の人のやさしさ

数え年を見つめ直してみると、現代の暮らしの中にもいくつかの良さがあるように思います。

たとえば――

- 正月にみんなで一緒に年を重ねることで、人とのつながりや季節感を意識できる

- 生まれた瞬間を1歳とすることで、命のはじまりをより深く感じられる

- 節目(七五三・厄年など)を少し早めに意識することで、備える気持ちが持てる

昔の人のやさしい知恵が、今の私たちにもやんわりと語りかけている気がします。

今、数え年で自分を数えたら?

ふだんは意識しないけれど、数え年で自分の年齢を数えてみると、「もう一つ分、自分を大切にできる」ような気がします。

あの年も、この年も、ちゃんと命を積み重ねてきたんだなぁと。

あなたは、自分の年齢を「数え年」で考えてみたことはありますか?

そこに、どんな思いを重ねますか?

今日も佳き日に

コーチミツル

#数え年とは #厄年の意味 #年齢の数え方 #旧暦と暮らし #命の始まり #人生の節目 #お正月の意味 #コーチミツルブログ