先日のICFコアコンピテンシー※セミナーで印象に残った言葉があります。その一つが、「同情(Sympathy)」と「共感(Empathy)」の違いで、そのことについて聞いたとき、自分の中で深くうなずく感覚がありました。

自分の感覚では、共感は相手と同じ場所に立ってその感情を“体感する”こと、

そして同情は、自分が少し離れた場所からその人を“憐れむ”こと。

どちらも「相手を想う気持ち」には違いありませんが、コーチングにおいては “共感” が大切だと学びました。

今回はその違いを整理しながら、なぜ共感がコーチにとって欠かせない要素なのかを、定義とエビデンスを交えて考えてみたいと思います。

※ICFコア・コンピテンシー:国際コーチング連盟が定めた、プロフェッショナル・コーチに求められる8つの能力基準。

同情と共感の定義

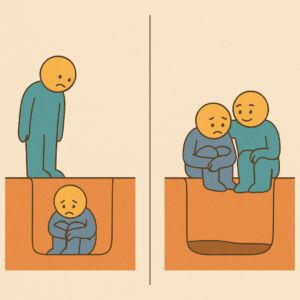

心理学の定義では、**同情(Sympathy)**とは「他人の苦しみや悲しみに対して心を痛めること」。

つまり「かわいそう」「大変だったね」と相手を思いやるものの、相手の感情を共有しているわけではない状態を指します。

言い換えれば、「相手の世界を外から眺めている」ような距離感です。

一方で、**共感(Empathy)**とは「相手の立場に立って、相手の感情を理解し、感じ取る能力」。

これは、相手と“同じ場所”に身を置いて、「今、その人が感じている世界をともに感じる」ことです。

心理学では「感情的共感(affective empathy)」と「認知的共感(cognitive empathy)」に分けられ、

単に「気持ちが分かる」だけでなく、「どんな背景でその感情が生まれているのか」を理解しようとする姿勢も含まれます。

米国の研究では、共感は**「他者理解と信頼構築に寄与し、対人関係の質を高める」**と報告されています(BetterUp, 2023)。

一方、同情は「相手の痛みに感情的に巻き込まれやすく、客観性を失うリスクがある」とも指摘されています。

コーチングにおいて「共感」が大切な理由

① 信頼関係を築くための土台になる

共感は、クライアントが「このコーチは自分の世界を分かってくれている」と感じるきっかけになります。

安心感が生まれ、心の奥にある思いや本音を話しやすくなる。

それが「コーチングの関係性の質」を左右します。

一方で同情的な態度では、「大変ですね」「かわいそうですね」と、

相手を“助ける対象”として扱ってしまうことがあります。

この構図が続くと、クライアントが自らの力で歩み出すことを妨げてしまう場合もあります。

② クライアントの主体性を守る

ICFのコア・コンピテンシーにもあるように、コーチングは「クライアントが自らの答えを見出すプロセス」。

同情的になると「助けたい」「導きたい」という意識が強くなり、

コーチが“答えを出す側”になってしまうことがあります。

共感的な立場では、クライアントの世界を尊重し、

「あなたがそう感じているのですね。その中に、どんな意味があると感じますか?」

といった問いかけを通して、本人が内側から答えを見つけられるようサポートします。

③ クライアントに“見られている・聴かれている”感覚を与える

心理学者カール・ロジャーズは「共感的理解があると、人は自然と成長していく」と述べています。

相手の話を評価せず、遮らず、ただそこに居る。

それだけでクライアントの心は少しずつ開かれていきます。

共感は「わかるよ」ではなく、「わかろうとしている」という態度の積み重ねです。

④ コーチ自身を守る

興味深い研究があります。

神経科学では、共感と同情は脳の異なる領域を使うことがわかっています。

同情は「痛みを共有する」領域(前帯状皮質など)が強く反応する一方、

共感は「理解・関係性を築く」領域(前頭前野など)が働くのだそうです(Tania Singer, Max Planck Institute, 2013)。

つまり、同情は燃え尽きやすく、共感は持続しやすい。

共感的に関わることで、コーチ自身も心のバランスを保ちながら支援を続けることができます。

同情ではなく共感を選ぶためのヒント

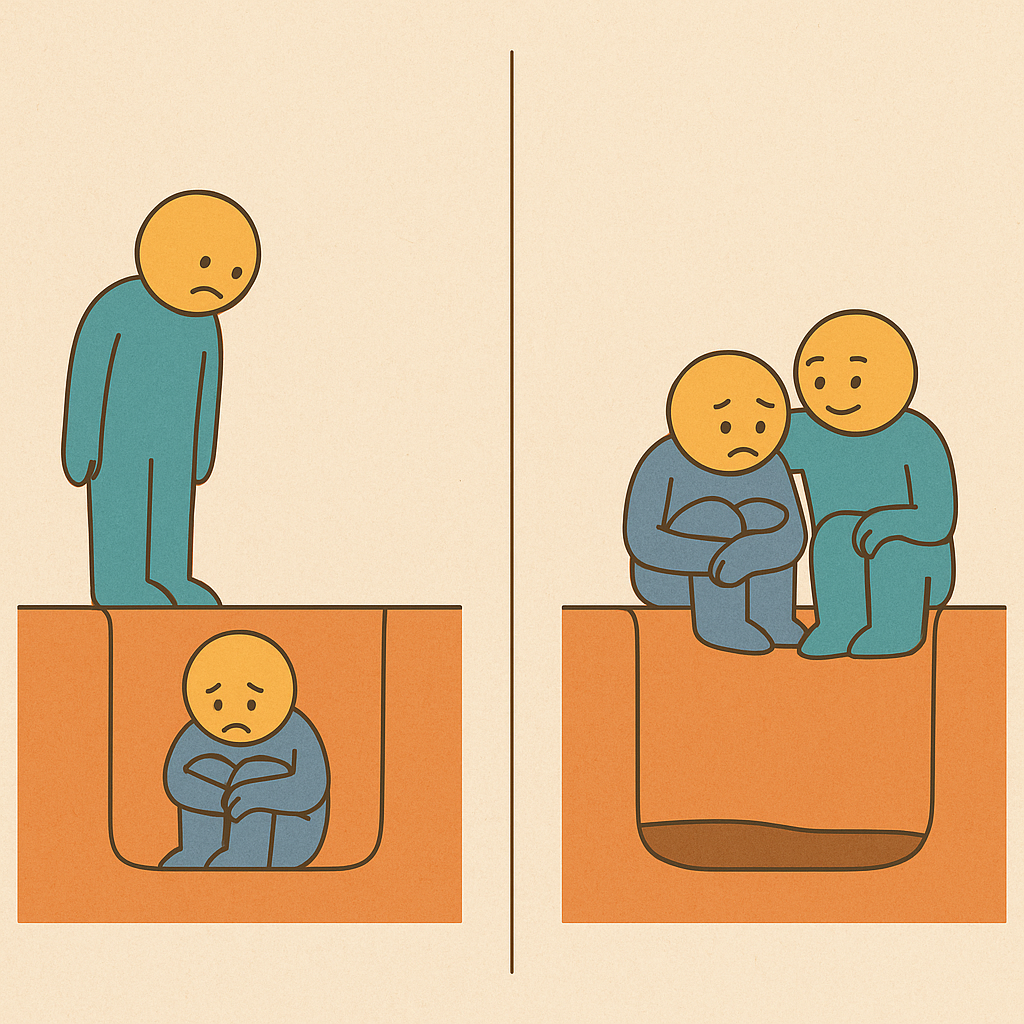

・立ち位置を意識する

相手の「感情の中」に飛び込むのではなく、「その感情のそばに座る」。

これは、自分がクライアントと同じ場所に居ながらも、溺れない関わり方です。

・感情を“感じる”が、“背負わない”

共感は「その人の感情を理解し、感じる」ことですが、

それを自分の中に取り込んでしまう必要はありません。

感じつつ、見守る――それがプロの在り方です。

・好奇心を開いたままでいる

同情は「かわいそう」「大変そう」と感情を閉じる方向に働きます。

共感は「なぜそう感じたのだろう?」「その奥にはどんな意味があるのだろう?」と、

クライアントへの好奇心を保ち続ける力になります。

ICFコア・コンピテンシーとの関係

ICFの定義するコア・コンピテンシーの中で、特に「コーチング・プレゼンス(Being Fully Present)」や「アクティブリスニング(Listens Actively)」において、

共感は中心的な要素として位置づけられています。

共感的であるということは、「相手の世界に居る」こと。

同情的であるということは、「相手の外から見ている」こと。

このわずかな違いが、セッション全体の深さと変化を決定づけるのだと思います。

おわりに ― “同じ場所に居る”ということ

同情も悪いわけではありません。

誰かを思いやる気持ちは、人として自然な反応です。

ただ、コーチとして「共感」を選ぶというのは、

クライアントの可能性を信じ、その人の世界に“同じ場所で居る”という選択です。

それは、相手を助けるのではなく、共に在ること。

その「在り方」こそが、コーチングの本質ではないかと感じます。

あなたは今、誰かの物語の中で“同じ場所”に座って居ますか?

今日も佳き日に

コーチミツル

#コーチング #共感 #同情と共感 #ICFコアコンピテンシー #観察力 #クライアント中心 #Wel1 #Well-Being