テレビの「戦隊モノ」シリーズが、ついに幕を閉じました。

日曜の朝のヒーローたちは、長いあいだ、子どもだけでなく親にも元気を与えてくれる存在でした。

その終わりを知ったとき、時代がまたひとつ節目を迎えたような気がしました。

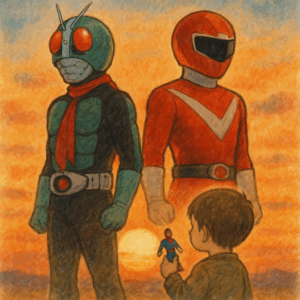

仮面ライダー世代としての原風景

自分が子どものころは、まだ「ゴレンジャー」以前の時代。

つまり、**戦隊モノが始まる前の“仮面ライダー世代”**です。

仮面ライダーのことについては、筋トレして仕上がったイメージが初代仮面ライダー、子供のころ自転車をサイクロン代わりに乗って遊んだというお話もしました。

シーズンが続いていく中で仲間は増えていきますが、どちらかというと「仮面ライダー」は孤高のヒーローのイメージ。悪の組織に改造されながらも、人間としての心を守り、たった一人で戦う姿に胸を打たれました。

そこには「自己犠牲」と「孤独の中の正義」があり、少年ながらに“強さとは何か”を問いかけられていた気がします。

ゴレンジャーが変えたヒーロー像

その後登場した「秘密戦隊ゴレンジャー」は、まったく新しい形のヒーローでした。

赤・青・黄・緑・桃――。

個性豊かな5人が、それぞれの得意分野を活かして協力し、敵に立ち向かう。

イエローがカレー好きだったり、ピンクがチームを支えたりと、男性だけでなく女性もヒーローとして大活躍

子どもたちはキャラクターに自分を重ねながら夢中になりました。

孤独に戦う仮面ライダーとは対照的に、戦隊ヒーローは**「仲間と共に戦う」**ことを教えてくれたのです。

子どもと一緒に見た“平成戦隊”

自分が再び戦隊モノを近くで感じたのは、子どもたちが「鳥人戦隊ジェットマン」に夢中になっていたころ。

その後も「ジュウレンジャー」や「カクレンジャー」などを一緒に見ながら、気づけば自分も前のめりで見入っていました。そこには大人にも楽しめるような恋愛感情が入り込んだりしていました。

視点は違っても親子で同じヒーローを応援する――。

あの時間は、ただのテレビ鑑賞ではなく、同じ番組で盛り上がる心がつながる家族の時間でした。

仮面ライダーと戦隊モノの違い

仮面ライダーは「孤高の正義」。

戦隊モノは「協働の正義」。

どちらも悪を倒す物語ですが、

仮面ライダーは**“己の信念と戦う”ヒーローであり、

戦隊モノは“仲間と支え合う”ヒーロー**です。

どちらにも共通しているのは、「勇気」と「優しさ」が同居しているということ。

力は、誰かを守るためにこそ輝く――。

そんなメッセージが、世代を超えて受け継がれてきました※。

終わりを迎えた理由 ― 少子化とコストの壁

戦隊モノが終わりを迎えた背景には、少子化と経済的な現実があると言われています。

視聴率の低下に加え、特撮の制作費は年々高騰。

スーツアクター、ロケ撮影、CG編集、合成など、多くの人と時間、技術が必要です。

さらに、これまで番組を支えてきた関連グッズの販売数が落ち込んでいます。

子どもの数が減り、おもちゃの売上が番組制作の採算ラインを割る――。

ヒーローたちは、まさに現実という“見えない敵”とも戦っていたのかもしれません。

それでもヒーローは消えない

戦隊シリーズが終わっても、ヒーローそのものが消えるわけではありません。

時代や媒体が変わっても、誰かを守ろうとする心は、いつの時代にも生まれます。

仮面ライダーが教えてくれた「一人で立ち上がる勇気」。

戦隊ヒーローが伝えてくれた「仲間と支え合う力」。

そのどちらも、これからの時代を生きる私たちに必要なメッセージだと感じます。

あなたにとってのヒーローは、どんな存在ですか?

孤独に立ち向かう仮面ライダーですか?

それとも、仲間と笑い合う戦隊ヒーローですか?

#ヒーローの変遷 #仮面ライダー世代 #戦隊モノ終了 #チームの力 #個の力 #少子化の影響 #グッズ販売減少 #テレビ文化の終焉 #家族の思い出 #WellLog