お袋の初盆を終え、松江の街は送り盆を迎えようとしています。

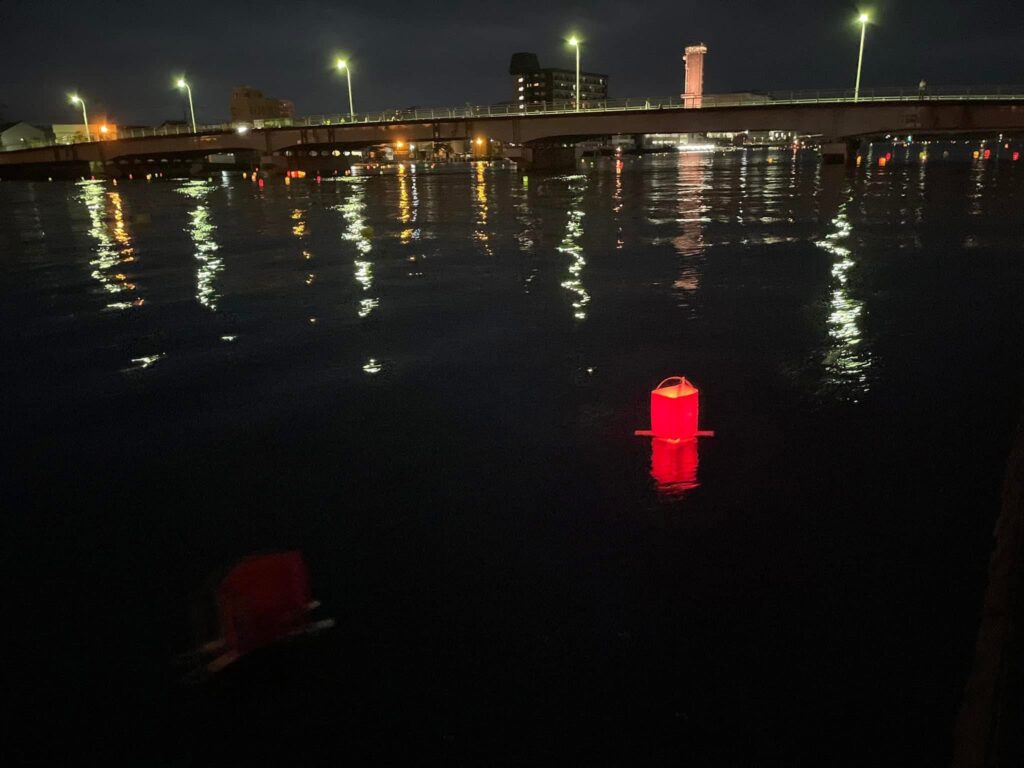

毎年8月16日、夜7時から宍道湖へ灯ろうを流す「灯ろう流し」。大橋川沿いには多くの人が集まり、夏の終わりを告げる涼やかな風と、湖面を彩る無数の灯りが訪れる人の心を静かに包みます。

3年前、親父が亡くなったときにも灯ろうを流しました。今年は、お袋が一人で寂しい思いをしないように、親父、祖父、祖母の分も合わせ、4つの灯ろうを宍道湖に浮かべていただく予定です。(松江では自分で灯ろうを流すことはできず、係の方が流してくださいます。)

これから灯ろう流しの時を迎えますが、湖面をゆっくりと進む光を思い浮かべるだけで、胸の奥が温かく、そして少し切なくなります。家族みんなで連れ立って帰っていくような姿が、光の列の中に重なって見える気がします。

日本においての灯ろう流しの意味

灯ろう流しは、日本各地で行われているお盆の送り火の一つ。お盆には、先祖や亡くなった方の霊を家に迎え、数日間を共に過ごします。そして最終日には、再びあの世へお送りするための儀式として「送り火」や「精霊流し」が行われます。灯ろう流しは、その送り火の形のひとつで、小さな灯りを水に浮かべ、光とともに祈りを託すものです。

起源は平安時代にまでさかのぼり、仏教の「精霊送り」の思想と、川や海を通じて魂を送る日本古来の風習が融合して生まれたと言われています。地域によっては賑やかな船や花で飾る「精霊流し」もありますが、松江の灯ろう流しは静けさの中で光がゆっくりと流れていく、厳かで幻想的な雰囲気が特徴です。

松江ならではの伝統

松江での灯ろう流しは、戦後間もなく始まり、今も大切に受け継がれています。会場は松江大橋南詰と宍道湖大橋北詰の二カ所。松江仏教会による読経と法要のあと、一斉に灯ろうが大橋川へと放たれます。

湖面を漂う光は、昼間の賑わいとはまったく異なる表情を見せ、「水の都・松江」の夏の風物詩として市民に親しまれています。大橋川をゆっくりと進む灯ろうは、やがて宍道湖へと広がり、その景色は見る者の心を静かに揺らします。

画像は、親父が亡くなった年(3年前)の様子です。

光に込める想い

お袋、親父、祖父、祖母——家族4人分の灯ろうに、それぞれへの感謝と「これからも一緒に」という願いを込めます。揺れる光を見守りながら、これまでの家族の歴史や温もりを大切に抱きしめ、静かに手を合わせるつもりです。

灯ろう流しは、ただの行事ではなく、亡き人との心の会話の時間。揺れる光に想いを重ねることで、過去と現在がそっと結びつき、前を向くための力を与えてくれる——そんな不思議な力があると感じます。

ちなみに鳥取の「流しびな」との違い

鳥取県で行われる「流しびな」は、松江の灯ろう流しとは時期も目的も異なる行事です。

- 流しびなは3月3日の桃の節句に行われ、紙や藁で作ったひな人形や形代(かたしろ)を川に流し、穢れや災厄を人形に託して流すことで、無病息災を祈ります。

- 一方、松江の灯ろう流しは8月16日に行われ、先祖の霊を送り供養する送り盆の行事です。

同じ「水に流す」風習でも、込められた願いや意味は大きく異なります。

今夜、宍道湖に浮かぶ光は、それぞれが誰かの祈りを乗せ、静かな湖面を進んでいくことでしょう。あの光のように、自分の想いも、きっと将来自分が行く世界(あの世)まで届いてくれるはずです。

この画像はイメージです

今日も佳き日に

コーチミツル

#松江 #宍道湖 #灯ろう流し #送り盆 #初盆 #先祖供養 #水の都松江 #お盆行事 #夏の風物詩 #日本の伝統文化 #幻想的な夜 #心の祈り #家族の絆