「あなたは、自分に厳しい方ですか?」

そう問われたとき、自分はこう答えるかもしれません。

「自分との約束は守る方だけど、自分に“厳しい”という感覚はあまりない」と。

他人に対しても、決して厳しい方だとは思っていません。

怒鳴ったり、圧をかけたりといった“怖さ”のような接し方は、自分らしくない。

けれど一方で、厳しさがなければ育たない場面があるということも、また実感としてあります。

「厳しさ」とは、どういうことか?

改めて、厳しさとは何でしょうか?

辞書的には「容赦しない態度」「きびしく接すること」などとありますが、

それだけではどこか冷たく、硬い印象だけが残ってしまいます。

自分が思うに、厳しさとは——

**「その人の可能性を信じて、あえて甘やかさないという選択」**のこと。

それは時に、

・耳に痛いことを伝えること

・失敗しても、あえて手を出さず見守ること

・「できる」と信じて任せること

そんな「愛ある負荷」のようなものではないでしょうか。

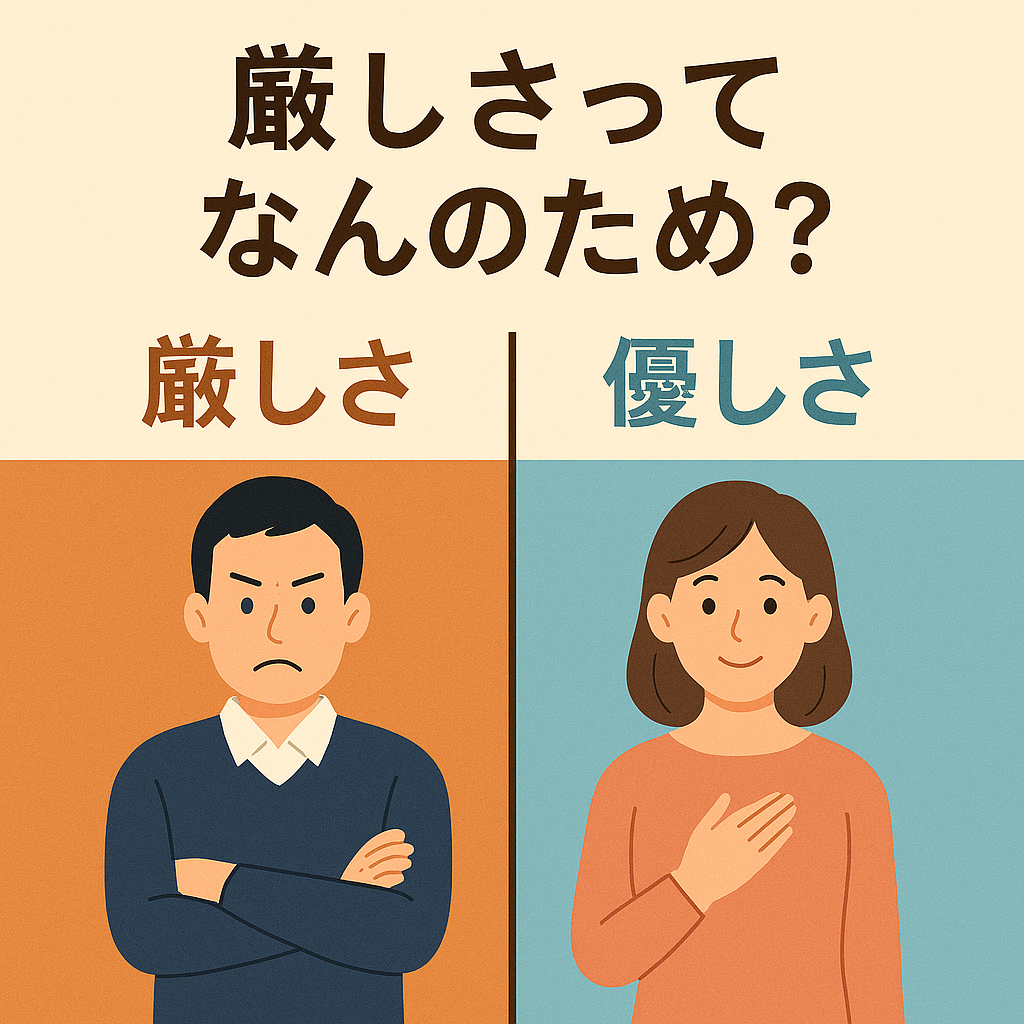

「怖さ」と「厳しさ」は似て非なるもの

“厳しさ”と聞くと、つい身構えてしまう人も多いかもしれません。

でも、怖い上司と厳しい上司は、同じではありません。

怖さは、人を萎縮させ、関係性を断ちます。

一方、厳しさには信頼と期待が込められていることが多い。

「あなたなら、できると信じている」

そのメッセージを、あえて厳しめの表現で届けることもあるのです。

厳しさは「誰のため」にあるのか?

自分の正しさを通したいがための厳しさ。

ルールを守らせるためだけの厳しさ。

そういったものは、どこか“自分都合”が混ざっているようにも感じます。

でも、本来の厳しさは、相手の未来を願う姿勢から始まるのではないでしょうか。

その人がつまずかないように。

その人がより自立できるように。

そして、その人の可能性が育つように。

それが伝わってこそ、厳しさは“あたたかい支援”として受け取られる気がします。

相手理解のない厳しさは、ただの押しつけ

私自身、コーチングに関わってきた中で強く思うのは、

厳しさには“観察力”と“タイミング”が必要だということです。

同じ言葉でも、

- 自分で課題に気づける人には、「問い」として投げかける厳しさ。

- まだ気づけていない人には、状況を整理して見せるような厳しさ。

- そして、責任から逃げがちな人には、選択肢を提示しながら“自分で選び取る経験”をしてもらう厳しさが有効だと感じています。

たとえば、「どうしたいのか?」ではなく、

「この3つの選択肢があるとしたら、今の自分の成長に一番必要なのはどれ?」

そんな問いかけが、内側の主体性を育てるきっかけになるのです。

これは、相手の中にある“責任を引き受ける力”を信じて待つ姿勢でもあります。

現場では「共通認識」こそが育成のカギ

現場で誰かを育てるときには、“厳しさの基準”を自分ひとりで決めてはいけないと思っています。

なぜなら、関わる人によって育て方にブレがあると、受け手は混乱してしまうからです。

「この場の育成方針はこうだ」

「どんな時にどう関わるか、どこまでを任せるか」

そうした育て方の共通認識があってこそ、厳しさも優しさも一貫性を持ち、信頼へとつながっていきます。

バランスのよい厳しさとは?

優しさと厳しさ。

このバランスに、明確な正解があるわけではありません。

けれど、ヒントはあると思います。

それは——

“相手のために”というまなざしを持ち続けること。

そして、厳しさの中に「信じる心」を込めること。

これこそが、

“怖さ”とは違う、「信じるからこその厳しさ」につながっていくのではないでしょうか。

あなたが誰かに厳しくするとき、それはどんな気持ちから来るものですか?

その厳しさの先に、相手のどんな成長を願っていますか?

そして、周囲との“育て方の共有”はできていますか?

今日も佳き日に

コーチミツル

#CoachMitsuru #厳しさの正体 #怖さとの違い #育て方の共通認識

#テーラーメードな関わり #信じる厳しさ #選ばせる関わり #WellLog