コンボ練習のコーヒー休憩で出た「長生きの話」

今日は月に一度のコンボ練習でした。

リズム隊のみなさん、トロンボーンさん、自分を含めた編成で、心地よく音が重なり合う時間。

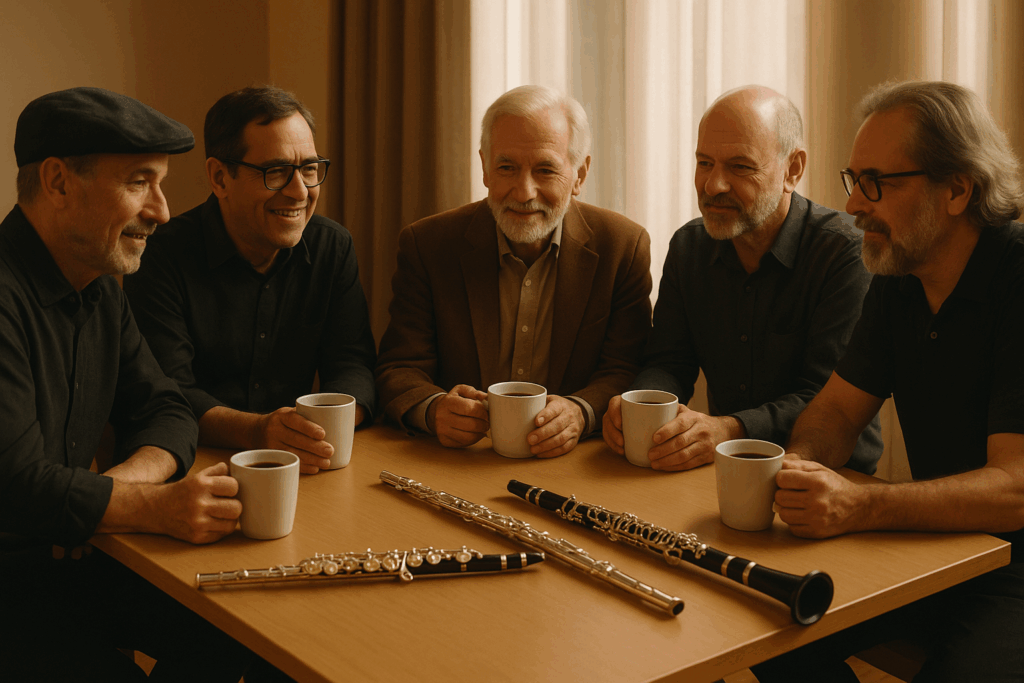

途中の休憩では、椅子に座って紙コップのコーヒーを飲みながら、ゆったりとした雰囲気で話が始まりました。

その中で、ドラムのメンバーの方がふとこんなことを言われました。

「音楽してる人って、なんだか元気だよね。認知症にもなりにくい気がするよ」

その言葉から話題が広がり、プロのジャズクラリネット奏者 北村英治さん の名前が出てきました。

北村さんは 1929年生まれ・現在96歳(2025年)。

70年以上のキャリアを持ちながら、今も現役で演奏を続けておられます。

その姿を思うと、「音楽ってやっぱり身体と心に良いんだよね」という話に、自然と説得力が生まれていました。

フルートの倍音、そして“身体に届く音”

休憩中にさらに話が続き、ベースさんがこう言われました。

「フルートって倍音が多いらしくて、身体に効くらしいよ。聴こえない振動が体に伝わるってテレビでやってたよ」

たしかにフルートは、空気そのものを震わせるような柔らかい音で、倍音が豊かに含まれています。

そして自分自身も、演奏中に 音が身体に届く瞬間 をよく感じます。

特に ベース・ドラム・ピアノのリズム隊の重低音や、弦の響き。

胸の奥で“ズワン”と鳴るような瞬間や、身体がスッと軽くなるような振動があります。

音を「耳で聴く」だけでなく、「身体で感じている」という感覚。

今日の会話は、そのことを改めて思い出すきっかけになりました。

■ 以前、自分のブログで書いた「音楽の効果」は“振動以外の視点”だった

そういえば、自分も過去のブログ(No.2365)で、音楽が身体や心にどんな効果をもたらすか をまとめていました。

その時は“振動”よりも、音楽が脳や心に与える作用 を中心に書いていました。

主にこんな内容です:

- 楽器演奏は「読譜・判断・集中・呼吸・運動」を同時に行う

- そのため脳の前頭前野が刺激され、思考力・判断力の向上につながる

- 音楽のリズムは自律神経を整え、気持ちの安定に寄与する

- ジャズ特有の“瞬時の判断”が、脳にとても良い刺激になる

今回の休憩の会話で、そこに 倍音や振動という“身体からの視点” が加わり、音楽の効果がより立体的に感じられるようになりました。

音楽は、脳と心と身体の全部に働きかけてくれる。

そんな気づきを受け取った時間でした。

ラッパを再開して感じている「頭のキレ」

自分もラッパを再開してから、

- 頭の切り替えが速くなった

- 集中の“入り”が早い

- 一日が軽やかに動ける

という実感があります。(あ、人はどう思っているかわかりませんが…(笑))

年齢を重ねながらも、“演奏を続けていること”が自分の身体と心を養ってくれているように感じています。

音楽の力って、やっぱり大きいですね。

最後に問いかけを

何かの演奏を聴いている時に、体で感じた瞬間がありますか?

その“響き”は、あなたのどこに届きましたか?

今日も佳き日に

コーチミツル

#音楽の力 #ジャズのある暮らし #倍音 #フルート #認知症予防 #コンボ練習 #96歳の現役 #リズム隊の響き #ラッパ再開 #音の振動