「歩きながら読書」の象徴が伝えていること

前回まで、金次郎像や尊徳の“仕組みをつくる人”としての側面を見てきました。

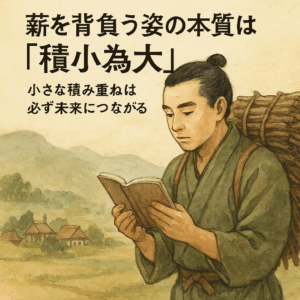

今回は、尊徳の思想の中心である 「積小為大」 に焦点をあてます。

歩きながら読書したかどうかよりも大切なのは、「学びたいなら、時間と環境を自分でつくる」

という姿勢でした。

夜に勉強するための行灯の油が買えず、菜種を育て、収穫し、油にして灯りをともしたという話も、その象徴です。

大事なのは、“与えられるのを待つのではなく、工夫して前に進む姿勢”。その心が積小為大につながっています。

積小為大 ― 小さな行動がやがて大きな力になる

尊徳の言葉に、

「小を積んで大をなす」

というものがあります。

これは単なる努力論ではありません。

むしろ、成果への正しいプロセス を示したものです。

- いきなり大きなことはできない

- 小さな行動を毎日積み重ねる

- 気がつくと大きな実りにつながっている

尊徳が村の再建に成功したのも、村人に“大きな変化”を求めなかったからです。

まずは、小さな成功体験を積み上げることに集中しました。

積小為大は“習慣づくり”の考え方と一致している

尊徳の改革は、村の行動習慣を少しずつ変えるプロジェクトでした。

いきなり村の全体像を変えるのではなく、目の前の行動を整え、それを続けることで、村全体の文化を変えたのです。

これは、現代の生活でも、チームでも同じです。

朝自活という“小さな積み重ね”

自分が続けている朝自活も、「自分にできる“積小為大”」だと感じています。

- その日の学びを入れる

- 身体を整える

- 思考を整理する

- ブログを書く

- 心の時間を確保する

どれも、小さなことの積み重ねです。

でも、その積み重ねは無駄になりません。(そう信じたいです(笑))

気づけば、身についた知識、整った習慣、落ち着いた心が、毎日の土台になっていきます。

尊徳のレベルにはとても及びませんが、自分にできる小さな積み重ねを大事にするという点では、同じ方向を向いているのだと思います。

チームも“小さな積み重ね”で文化が育つ

チームビルディングでも、積小為大の考え方は大きな力を持ちます。

- 一言の声かけ

- 小さな振り返り

- 成果の共有

- 感謝を伝える

- 無理のない行動を揃える

こうした1つ1つはとても小さいけれど、続けていくとチームの空気が変わり、「このチームらしさ」が育っていきます。

小さく積むことは、必ず未来につながります。

最後の問い

あなたが明日から積み重ねたい“ひとつの行動”は何ですか?

そして、それが続いていくと、どんな未来が見えてきそうですか?

次回予告(第4回/全4回)

最終回では、尊徳が徹底した

「関係性を壊さない改革」

という普遍の価値について見ていきます。

“真理は変わらない”とはどういうことなのか。

このシリーズの締めとして一緒に探っていきます。

今日も佳き日に

コーチミツル

二宮尊徳 #積小為大 #小さな積み重ね #行動の習慣化 #報徳思想 #学び続ける姿勢 #村の再建 #朝自活 #WellLog #チームビルディング