梅干しを漬けて気づいたこと

今年から梅干しを漬けるようになりました。これまでは梅酒や梅ジュースを仕込むことが多かったんですが、正直あまり飲まずに保存したまま…という「勿体ないこと」もよくありました。

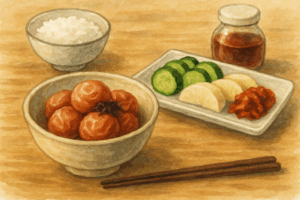

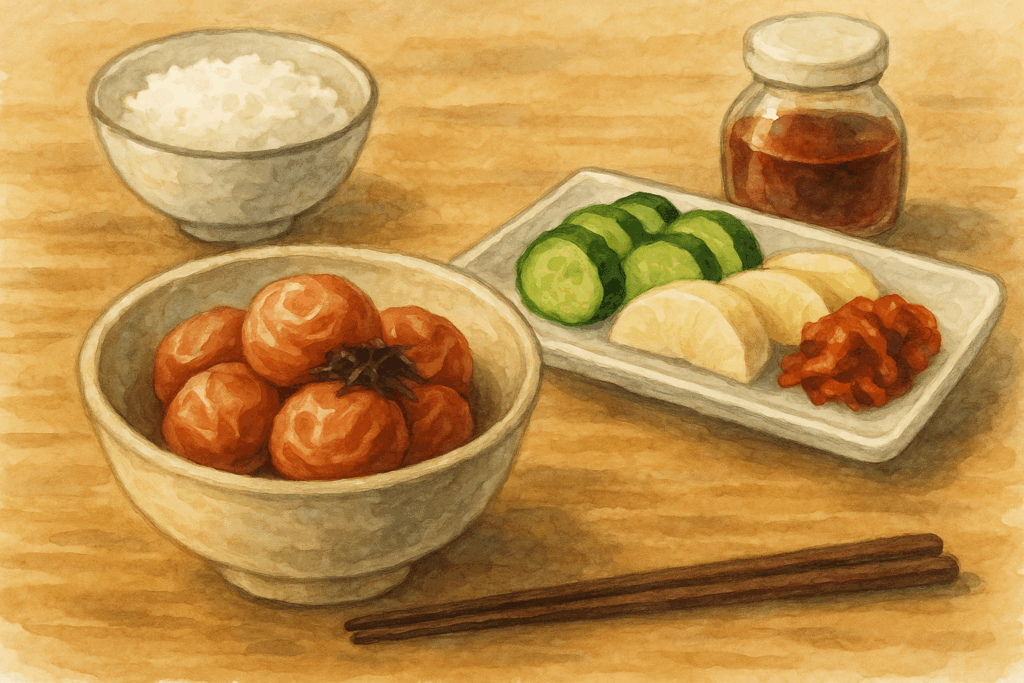

でも梅干しは違います。ご飯のお供に毎日出せるし、この前の農作業では市販の塩飴の代わりに自家製の梅干しを食べて、熱中症対策にも役立ちました。保存しながら日常で活かせるって、本当にありがたいことなんだと実感しました。

日本の保存食文化ってすごい

日本には、昔から味噌や漬物、塩しゃけや塩サバなど、いろんな保存食があります。

ただ長持ちさせるためではなく、カラダにうれしい効果を加えながら食べられるというのが日本の保存食文化のすごいところです。

保存食のカラダへの良さ

- 梅干し:クエン酸が疲労回復を助け、殺菌作用で夏場の食中毒予防にも。暑い時期の食欲不振にもぴったり。

- 味噌:発酵の力で乳酸菌や酵素が生まれ、腸内環境を整えるサポートに。タンパク質やビタミンB群も豊富で、カラダを元気に保ってくれます。

- 納豆:日本独自の発酵大豆食品。ビタミンK2やナットウキナーゼなど、血流や骨の健康を支える成分が豊富。

- 醤油:大豆と小麦を発酵させた調味料。アミノ酸が旨味を生み出し、少量で料理の満足感を高めてくれる。

- 漬物:野菜のビタミンを残したまま発酵し、乳酸菌を増やすので、整腸作用や免疫力アップに役立ちます。

- 塩蔵魚(塩サバ・塩しゃけなど):タンパク質やDHA・EPAを守りながら長く保存でき、骨や脳の健康維持に役立ちます。

保存食は「長持ちする」だけじゃなく、カラダにとってプラスになる栄養をどう残すかという工夫が込められているんです。

世界の保存食も知恵の宝庫

保存食の知恵は世界中に広がっています。

- 韓国のキムチ

- 中国の豆板醤

- ヨーロッパのチーズや生ハム

- 中東のドライフルーツやオリーブの塩漬け

- 北欧のニシンの酢漬け

- アメリカ先住民のジャーキーやペミカン

どの地域でも「環境に合わせて、栄養を守りながら長く食べる工夫」が大切にされてきました。

今の時代との違い

今は冷蔵庫や冷凍庫、物流のおかげで、ほとんどの食材を新鮮なうちに食べられる便利な時代になりました。スーパーに行けば一年中トマトやキュウリが並んでいます。

でもその一方で、「せっかく作ったのに食べきれなかった」「保存していたけれど忘れていた」なんてこともあるんですよね。私自身、梅酒でそんな経験をしました。

梅干しから、次は漬物へ

だからこそ、今の時代に保存食を作る意味は「食材を無駄なくいただくこと」だと思います。

梅干しから始まった保存食作りですが、次は漬物にも挑戦しようと思っています。

そして自分で漬ければ、化学物質を使わない安心な食べ物になります。カラダにもやさしく、心にも豊かな食卓になりますよね。

まずは、迷うくらいたくさん野菜ができるくらい自然栽培が上手になること。

「これ全部どうやって漬けよう?」なんて悩むくらいになったら、それもまた嬉しい贅沢かもしれませんね。そんな日を楽しみに、畑と台所で先人の知恵を活かしていきたいと思います。

今日も佳き日に

コーチミツル

#梅干し #保存食文化 #日本の知恵 #発酵食品 #栄養価 #世界の保存食 #納豆 #味噌 #醤油 #漬物 #自然栽培 #安心な食べ物