秋になると、心がどんよりする日がある

秋の空気が澄んでくると、ふと気持ちが沈む日があります。

ここ数日、自分もどんよりとした朝を迎えていました。

ところが今日、昼からジャズコンボの練習でトランペットを吹き、

その帰りに筋トレでしっかり汗を流したところ、

体も心もすっきり軽くなっていました。

「今日は第一段階(能動的リカバリー)だったな」と、

自分の状態を客観的に感じ取ることができました。

第一段階:能動的に動けるとき——「走る・創る・奏でる・耕す」

気分が落ち気味でも、まだエネルギーが残っているときは、

自分から動くことが心の回復につながります。

たとえば——

- ランニングやウォーキングで汗をかく

- 楽器を演奏する・ダンスを踊る

- 料理・絵・写真・DIYなどの創作に没頭する

- 畑仕事や庭の手入れなど、自然の中で体を動かす

土に触れることは、実は非常に理にかなっています。

農作業には「アーシング効果」があり、

土中の微生物と接することでセロトニンが増えるという研究もあります。

(出典:Frontiers in Human Neuroscience, 2015)

「体を動かすことで、気持ちがついてくる」

これは理屈ではなく、自然のリズムそのものなんですね。

第二段階:動けないとき——「受け取る」

それでも、動く気力が湧かない日もあります。

そんなときは、無理せず**“受け取る行動”**に切り替えるようにしています。

たとえば——

- 音楽を聴く(自分で演奏しなくてもOK。むしろ自分の演奏だとストレスになるかも…笑)

- 絵や映画、風景を観る

- 整体やリンパケアを受けて“整えてもらう”

これらは一見受け身のようですが、

副交感神経が優位になり、体と心をゆるめる効果があります。

(出典:Journal of Music Therapy, 2021)

「頑張らない回復」も、立派なリカバリーの一形態です。

第三段階:響かないとき——「笑う」

音楽すら心に響かないようなとき、

自分は吉本新喜劇やコメディ番組を観て、ただ笑うようにしています。

ストレスが強まると、脳は外部の刺激を遮断して防御モードに入ります。

(出典:Biological Psychiatry, 2019)

そんなときこそ、理屈抜きで笑える“単純な笑い”が効きます。

笑いは免疫を高め、ストレス反応を下げるといわれています。

(出典:大阪大学笑い研究グループ, 2017)

「笑えるようになった」とき、それは回復が始まったサインです。

補足:何もしたくない時は、思い切って“休む”

そして、どの段階にも当てはまらないほど心が重い時——

そんな日は、「とにかく休む」ことを自分に許してあげても良いと思います。

動物が冬眠で代謝を落とすように、人間の脳も疲れがピークに達すると

一時的にエネルギーを節約しようとする防御反応を起こします。

(出典:Nature Neuroscience, 2018)

何もしない時間は、実は「体と心を再構築している時間」。

ただし、長く続く場合は医療機関に相談することが大切です。

(出典:厚生労働省 メンタルヘルスガイドライン, 2023)

「休む勇気」もリカバリーの一部。

心が“止まる”ことを、自分で許してあげましょう。

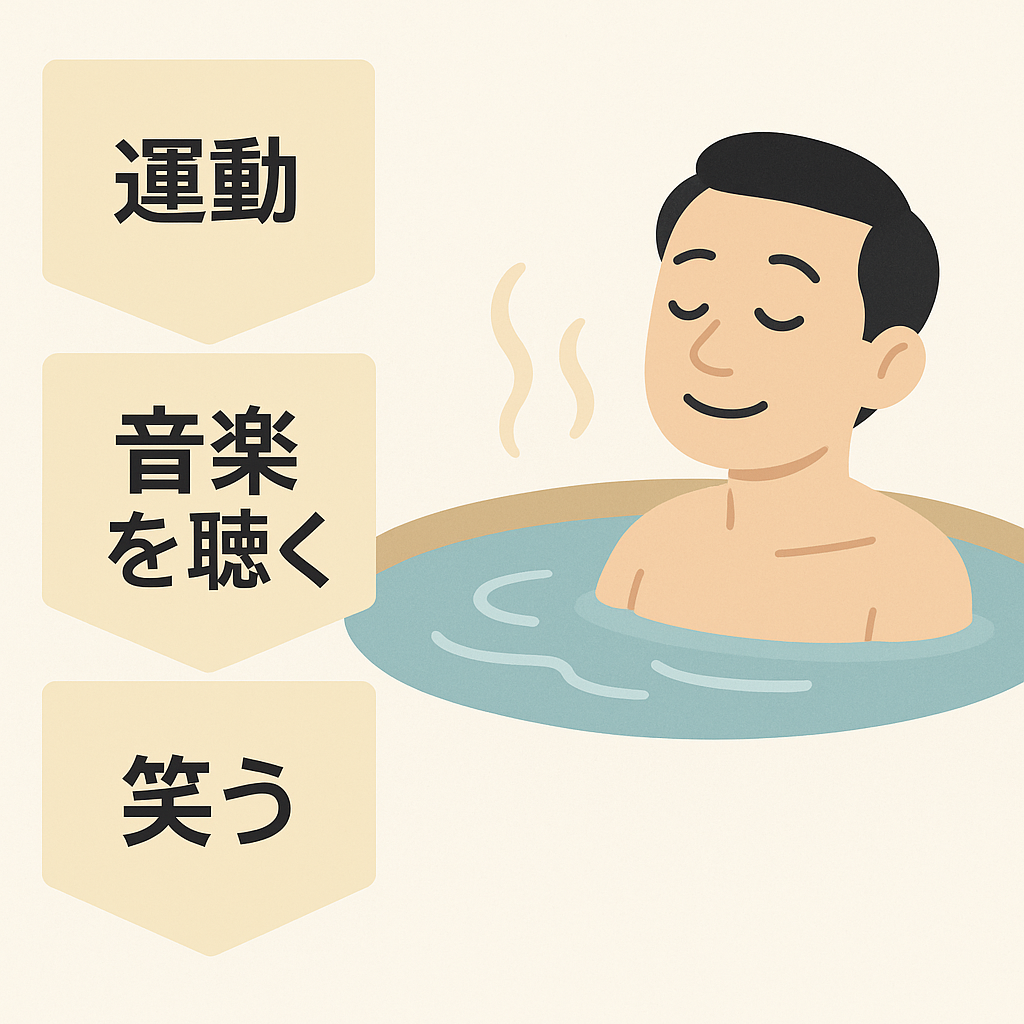

リカバリーメーターで見る、自分の今

| 段階 | 状態 | 向かえること | 回復アクション |

|---|---|---|---|

| 第一段階 | エネルギーあり | 能動的趣味(運動・演奏・創作・農作業など) | 動く・汗をかく |

| 第二段階 | やや疲労 | 受動的趣味(音楽を聴く・映画を観る・ケアを受ける) | 整える・感じる |

| 第三段階 | 感覚が鈍い | 笑う・休む | 緩める・委ねる |

今日の自分はどの段階にいるのか。

その“気づき”こそが、Well-Beingへの第一歩です。

Well-Beingとは、“戻る力”を育てること

Well-Being(ウェルビーイング)は、常に前向きでいることではありません。

落ち込んでも、また戻れる。

その“戻る力”を信じることが、真の健康だと思います。

今日動けたなら、それだけでいい。

明日は少し休んでも、また動けばいい。

最後に

今日の話はあくまで自分の体験ですが、

もし今、辛い気持ちの中にいる方がいたら、

安心できる人に話してみたり、病院で相談してみることを心からおすすめします。

それは弱さではなく、「自分を大切にする行動」です。

今日も佳き日に

コーチミツル

#WellBeing #リカバリー #ストレスケア #音楽療法 #笑いの力 #農作業 #自己回復 #能動と受動 #季節の変化 #コーチング