最近購入した愛読書『Tarzan』8/28号の特集は「休む技術」。

ページをめくりながら、「休む」という言葉の奥深さを改めて感じました。

休むと聞くと、多くの人は「寝る」「何もしない」とイメージしがちです。

しかし、私自身はただ横になっているだけでは身体がなまってしまう感覚があり、むしろ疲れてしまうこともあります。もちろん、どうしても疲労が溜まったときには休むことも必要ですが、日常的には「動くことで休む」方が自分に合っているようです。

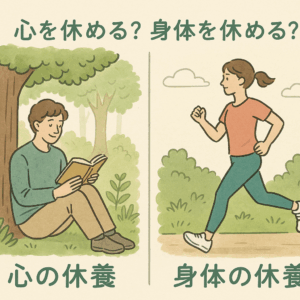

心を休める vs. 身体を休める

休養には大きく分けて二つの側面があります。

- 心を休める:情報から距離をとったり、自然に触れたり、静かに過ごすことでメンタルを回復させる。

- 身体を休める:睡眠や栄養補給、筋肉や内臓の回復を意識して行う休養。

『Tarzan』でも紹介されていたように、「脳の疲れ」「内臓の疲れ」「メンタルの疲れ」はそれぞれ質の違う休み方が必要です。

積極的休養(アクティブレスト)の発想

トレーニングの世界では「積極的休養(アクティブレスト)」という考え方があります。

軽い運動やストレッチなどで血流を促進し、疲労回復を早める方法です。

私自身、筋トレ後には部位ごとに休養を取りながら別の部位を動かすことで、効率よく鍛えています。

また、トランペットという楽器も「バテやすい」ことで有名ですが、休みをうまく取り入れることで音色や持久力が変わってきます。ついつい吹きすぎてしまうのですが(笑)、やはり休みは大切だと痛感します。

休養=消極的に何もしない、ではなく、

休養=積極的に整える時間、と考えるとぐっと前向きになります。

日常の疲れを見極める

ただし、アクティブレストも万能ではありません。

カラダを使う仕事をしている人が、休日にさらにハードに動いてしまうと逆効果になることもあります。

大切なのは「自分の日常の疲れは何に由来するか」を理解すること。

- デスクワーク中心で、頭や心が疲れている人は → 軽い運動でリフレッシュ。

- 肉体労働中心で、身体が酷使されている人は → 睡眠やストレッチで回復。

休養チェックリスト(簡易版)

自分に必要な休養を見つけるために、次のチェックリストを用意しました。

Q1. 疲れの中心はどこ?

- □ 頭がぼーっとする(脳の疲れ)

- □ 胃腸が重い、食欲が乱れる(内臓の疲れ)

- □ イライラ・落ち込みが続く(メンタルの疲れ)

- □ 体が重い、筋肉痛が抜けない(身体の疲れ)

Q2. そのときに適した休養は?

- 脳の疲れ → 散歩、瞑想、デジタルデトックス

- 内臓の疲れ → 消化の良い食事、温かい飲み物、十分な睡眠

- メンタルの疲れ → 自然に触れる、信頼できる人と会話する

- 身体の疲れ → ストレッチ、軽い有酸素運動、マッサージ

関連ブログ紹介

実は、以前にも「休日の過ごし方」について触れた記事があります。

👉 156.あなたはどのタイプ?科学でわかる、休日の過ごし方5選

こちらではタイプ別に休日の過ごし方を紹介しています。今回の「心と身体を休める違い」とあわせて読むと、より自分に合った休養スタイルが見つかると思います。

休養は「止まる」ことではなく、「整える」こと。

心を休めることも、身体を休めることも、どちらも大切です。

もし今の自分がどんな疲れを抱えているのか、一度立ち止まって考えてみませんか?

そして、「休む」ことをもっと前向きに、自分の未来を整える時間として活用してみましょう。

あなたは今、心を休める必要がありますか?それとも身体を休める必要がありますか?

今日も佳き日に

コーチミツル

休む技術 #心の休養 #身体の休養 #積極的休養 #アクティブレスト #休日の過ごし方 #Tarzan #コーチング #ウェルビーイング