最近、「醸す(かもす)」という言葉に惹かれています。

「酒を醸す」と聞けば、日本酒づくりや味噌・醤油といった発酵食品が思い浮かびます。でも私は、この言葉をもっと広く、人の関係や心の熟成、空気感といった“目に見えないもの”にも使いたくなるのです。

醸すとは、じっくりにじみ出すこと

「醸す」という言葉の語源は、「釀(かもす)」という漢字。

もともとは、米や麦を発酵させて酒をつくることを指していました。そこから転じて、

- 雰囲気を醸す

- 空気感を醸し出す

- 関係性が醸成される

など、自然と時間をかけて生まれる“にじみ出し”の感覚が、この言葉に宿っていると感じます。

待つ文化としての「醸す」

この「醸す」という在り方は、日本文化に根づく「待つ」感性と深く結びついています。

たとえば、畑で種を蒔いたあと、芽吹きの時を焦らず見守ること。茶道の一会一座、能の間合い、手紙が届くのを待つ感覚。これらはすべて、時が満ちるのを信じ、待つことに価値を見出す文化です。

醸された自分らしさ

そしてふと気づくのです。

「自分らしさ」もまた、醸されていくものなのではないかと。

私たちはつい「自分らしさを見つけなければ」と焦ってしまうことがあります。けれど、本当の“らしさ”というのは、無理に作ったり探したりするものではなく、日々の暮らしや人との関わりの中で、じんわりとにじみ出てくるものなのかもしれません。

朝の静かな時間、畑の草を間引く手つき、ふと口ずさんだメロディ。

そんな何気ない時間の積み重ねが、自分という存在の深みを醸してくれるように思います。

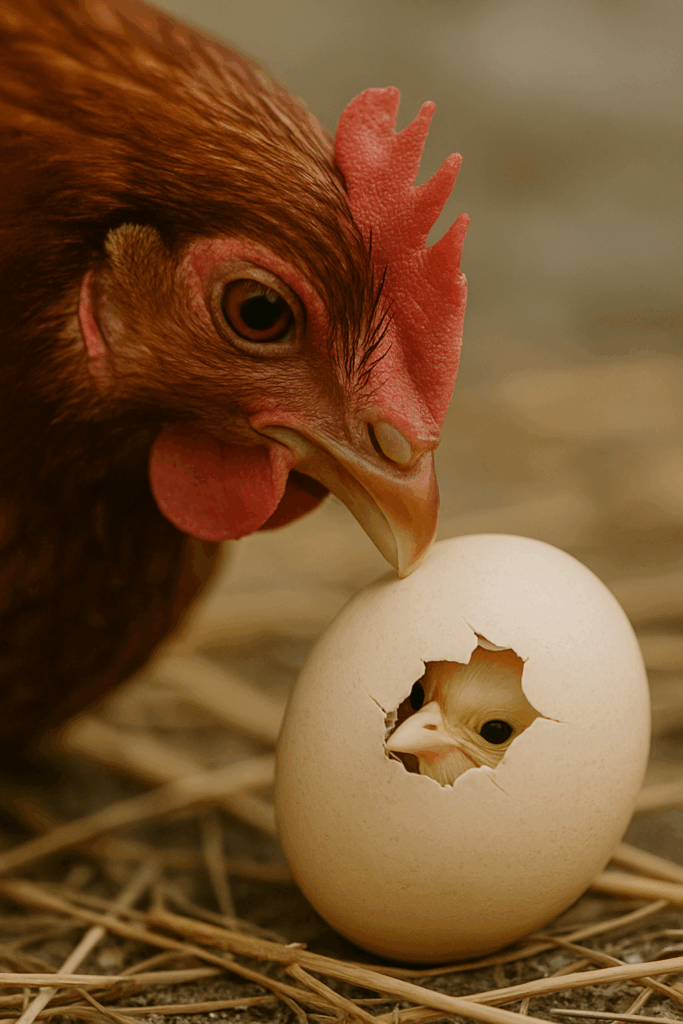

啐啄の機、啐啄同時というタイミング

こうした「醸す」感覚と深く通じているのが、啐啄の機、同じ意味合いとして啐啄同時という言葉。

その詳細については、過去記事 ブログ147. 啐啄の機と今ここにある命 に記しましたので、よろしければご覧ください。

醸されたタイミング、成熟した関係性、ふとした出会い——

それは待ち続けた先に、ある瞬間にふいに訪れるものなのだと思います。

「待つ力」を信じる〜

現代は速さが求められる社会です。でも、ほんとうに大切なものは、時間をかけてしか育たない。

心の奥に染み込むような関係性も、想いが形になる瞬間も、そして自分らしささえも、焦らずに「待つ力」があってこそ出会えるものです。

啐啄の機、啐啄同時。

醸す時間を、信じて過ごしていきたいと思います。

今日も佳き日に

コーチミツル