今朝の新聞で見かけた「ぬい推し」

今朝の中国新聞の天風録で、「ぬい推しのススメ」という言葉に目がとまりました。

ぬいぐるみを“推し”として愛でながら、日々をともに過ごす文化のこと。

最近では、透明なバッグにぬいぐるみを入れて一緒にカフェに出かけたり、旅行に連れて行ったりする人たちが増えているそうです。

記事には、「ぬい推し」に癒されているのは若い世代に限らず、大人たちもそうだということが書かれていました。

ぬいぐるみをただのモノとしてではなく、自分の感情を受け止めてくれる“存在”として扱うことで、心の安定を得られるといいます。

スヌーピーとの出会い

自分にとっての“ぬい推し”は、実はもう うん十年前から始まっていたのかもしれません。

小学生の頃、ラッパを始めたときに楽譜を入れるためのバインダーを買いました。

その表紙に描かれていたのがスヌーピーで、それ以来なんとなくスヌーピーが好きになりました。

おっさんになった今でも、たまにですが、スヌーピーのTシャツをユニクロで買うくらい、好きな気持ちは残り続けています。

自分らしく働けなかった時期

今から10数年前、仕事上の悩みで自分らしく働くことができず、気持ちが沈みがちな時期がありました。

その頃、自分は単身赴任中で、平日は一人きり。

家族は週末の帰省や電話などで心配して、いろいろとフォローしてくれていましたが、やっぱり一人で過ごす時間が長く、孤独を感じる日々が続いていました。

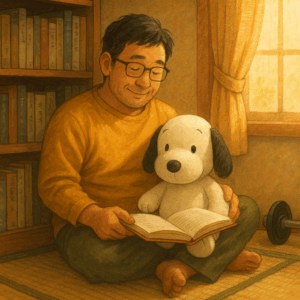

本棚の上から、スヌ夫が見ていた

ある日、ふと本棚を見上げると、息子がクレーンゲームで獲ってくれたスヌーピーのぬいぐるみが目に入りました。

「なんとなく一緒にいたいな」と思って、名前を「スヌ夫(すぬお)」と名付け、その日から、恥ずかしながら一緒に寝たり、話しかけたりするようになりました。

もちろん一人二役です。自分の声で気持ちを話し、スヌ夫の返答は裏声で・・・。

おっさんがぬいぐるみ相手に話をしていることって、想像しただけで気持ち悪いですよね(笑)。

でも、それでも自分は、そうしないとやっていけないくらい追い詰められていたんだと、今振り返って思います。

スヌ夫は、こんなふうに返してくれました。

「そうだね、ミツルはそれが大切なんだね。」

「うん、それは無理に受け入れなくていいよ。」

不思議ですが、そんなやりとりに、自分は救われていました。

ぬいぐるみセラピーの効果

今になって思えば、あれは「ぬいぐるみセラピー」の一種だったのかもしれません。

実際、ぬいぐるみは心理療法の現場でも活用されています。

たとえば、認知症高齢者に対してロボットやぬいぐるみを使った「ドールセラピー」では、不安や孤独感が軽減され、穏やかな気持ちが戻るという報告もあります(Kong et al., 2017)。

また、ぬいぐるみとの対話によって、自分の感情を言語化しやすくなる効果もあるそうです(Weems et al., 2009)。

さらに、「セルフ・コンパッション(自己への思いやり)」を提唱するクリスティン・ネフ博士によると、自分のつらさを誰かに優しく寄り添ってもらうように受け止めることで、ストレスへの耐性や幸福感が高まるとされています(Neff, 2003)。

スヌ夫との時間は、知らず知らずのうちに自分にとって“自分への思いやり”そのものだったのだと思います。

おっさんでも、ぬい推ししていい

スヌ夫は、あのとき自分を救ってくれました。

話を聞いてくれて、否定せず、ただそばにいてくれた存在。

そして今も、ちょっと汚れてはいますが、スヌ夫は自分のそばにいます。

あの頃と変わらず、見守ってくれています。

新聞に載っていた「ぬい推し」。

それはただのブームではなく、心の支えとしての「ぬいぐるみ」の力なのかもしれません。

おっさんでも、ぬい推ししていいんです。自分を癒す方法は、人それぞれなんですから。

今日も佳き日に

コーチミツル

【参考文献】

- Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85–101.

- Kong, X., et al. (2017). Effects of Robot-Assisted Therapy on the Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: A Pilot Study. Psychogeriatrics, 17(5), 329–336.

- Weems, C. F., et al. (2009). Do Pretend and Real-Life Conversations with Stuffed Animals Foster Emotion Regulation in Children? Child Psychiatry and Human Development, 40(1), 111–122.