10月17日は、氏神である出雲國眞名井神社の秋祭り、いわゆる例祭でした。

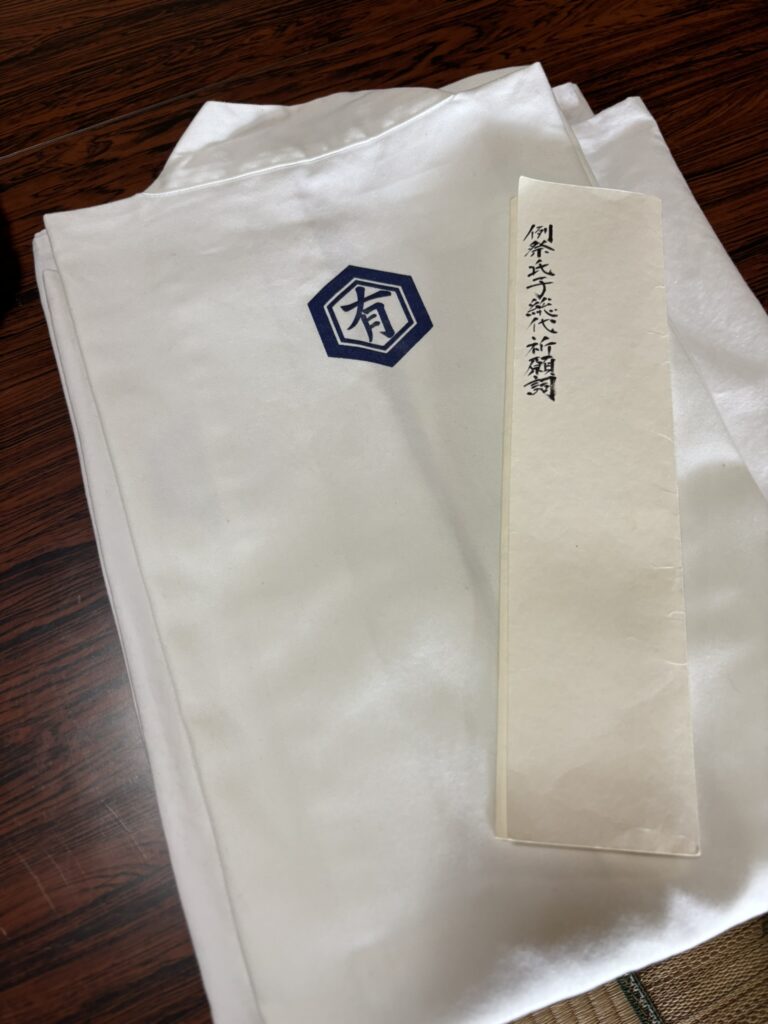

これまでは随員として幣帛料を神前に奉納していましたが、今回ははじめて献幣使として、「献幣使祭詞(けんぺいしさいし)」という祝詞を奏上する役を仰せつかりました。

祝詞は、神さんに対して人が心をこめて語りかける言葉です。

その内容は、「感謝」や「祈り」、「願いごと」などを丁寧な言葉で表したもので、

神前で声に出して奏上(そうじょう)=読み上げるのが特徴です。

祝詞(のりと)に込められた祈りの意味

昨年10月に伊勢神宮をお参りして以来、毎朝「天津祝詞(あまつのりと)」を唱えることを習慣にしてきました。

ただ、今回の祝詞は秋の例祭のためのものであり、天津祝詞とはまた違う言葉が並びます。

朝夕、幾度か声に出して練習しているうちに、少しずつその言葉の持つ響きと意味を感じるようになりました。

それは――氏子だけでなく、四方に住まうすべての人々の幸せを祈るという、広く深い願いでした。

緊張とは無縁の清々しさ

本番に弱い自分ですが、この日ばかりは不思議と心が落ち着いていました。

言葉を噛みしめながら、神前で祝詞を唱えると、身体の内側から澄んだ空気が流れ出すような感覚がありました。

「緊張」とは、もしかすると“自分を守ろう”とする意識から生まれるのかもしれません。

このときはただ“祈り”に心を向けていたからこそ、緊張とは無縁の清々しさを感じられたのだと思います。

ラッパの演奏も、こんな心持ちで吹けたら、音が震えることはないのかもと感じました。

かしこみかしこみ申す ― 神への謙虚さ

祝詞の中にある「かしこみかしこみ申す」という言葉、「かしこみ」の漢字は「恐み」や「畏み」と書きます。

これは「恐れ多い」という意味で、主に祝詞(のりと)などで神様に対して慎みと敬意を込めて使う言葉です。「恐み恐み」は「かしこみかしこみ」と読み、「神様に恐れながら謹んで申し上げます」といった意味合いになります。

「お願いをする」のではなく、「畏れながらも感謝と願いをお伝えする」という姿勢。

お米や魚、果物などをお供えして、日々の恵みに感謝しながら祈ることが、

本来の神事の在り方なのだと、祝詞を奏上しながら感じました。

この日、心から清々しく幸せな気持ちに包まれたのは、

「神様に近づいた」というよりも、「自然の流れに寄り添えた」からかもしれません。

八重垣神社だけじゃない ― 小泉八雲が巡った四社

現在、NHKの朝ドラ『ばけばけ』でも注目されている八重垣神社。

実は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は八重垣神社だけでなく、

私の氏神である眞名井神社、そして神魂(かもす)神社、六所神社の四社を巡拝した記録が残っています。

せっかくこの地域が全国的に注目を集めている今こそ、

この四社に加え、熊野大社と揖屋(いや)神社を含めた意宇(おう)六社巡りを多くの方に体験してほしいと思います。

出雲の古代史に息づく神々の祈りと、

その地に生きる人々の心のつながりが感じられる巡礼です。

YouTube番組「なみのすけ悠々閑々」でも、六社を紹介しています。

ぜひ一度ご覧ください。

あなたにとって「祈る」とは、どんな時間ですか?

今日も佳き日に

コーチミツル

#出雲國眞名井神社 #意宇六社巡り #献幣使祭詞 #天津祝詞 #ラフカディオハーン #小泉八雲 #神魂神社 #六所神社 #八重垣神社 #熊野大社 #揖屋神社 #出雲 #ばけばけ #清々しい祈り