今日はトレーナーさんとの会話から得た、少し意外で、でもとても納得できる気づきについてお話ししたいと思います。

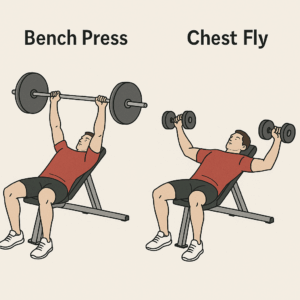

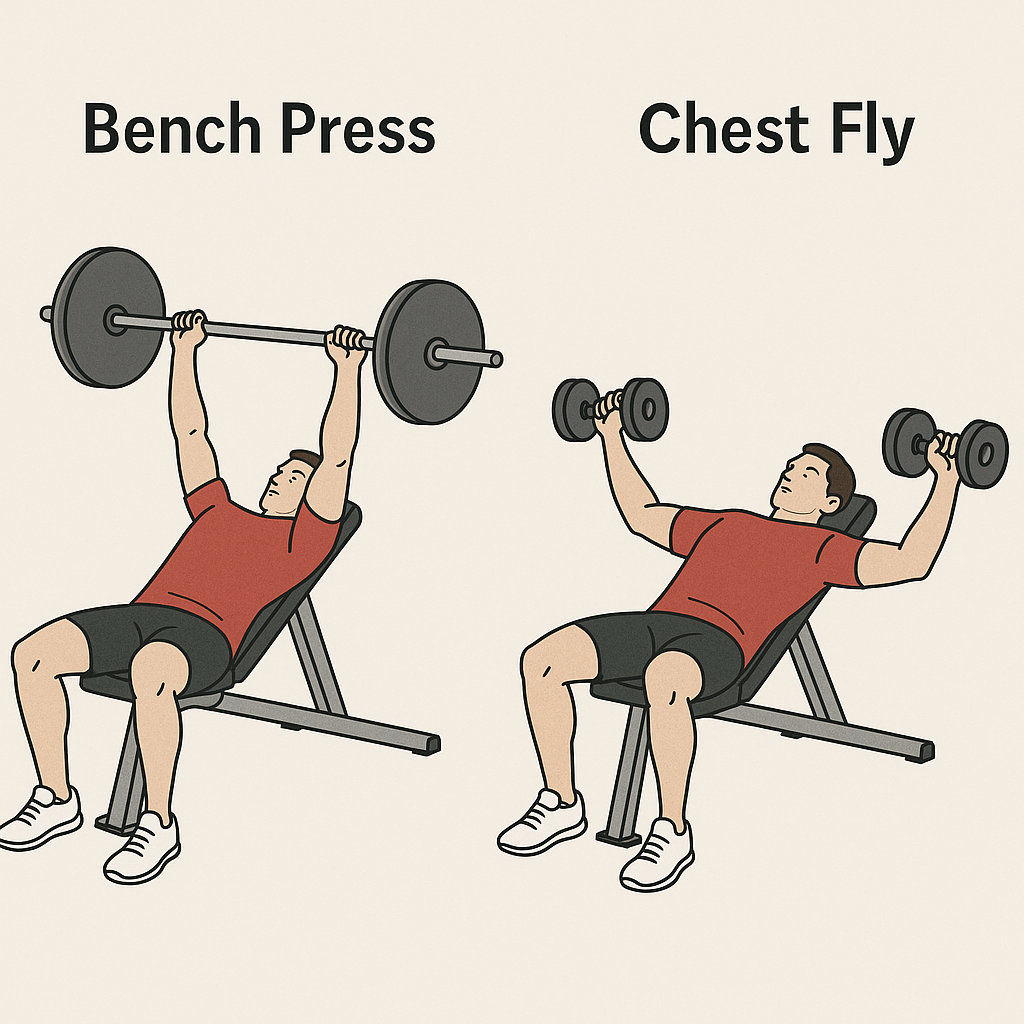

「ベンチプレスのあと、チェストフライでしっかり筋肉を“伸ばす”のが大切なんです」

そうトレーナーさんから聞いて、最初はちょっと驚きました。

筋トレといえば、負荷をかけて“縮める”ことで筋肉がつくというイメージが強い。でも、「伸ばす」ことが大事だなんて、感覚としては真逆に思えたんです。

でも、これが実は、筋肉にとってとても理にかなった話なんですね。

伸ばすことが、筋肉に効く理由

筋肉は、ただ縮めて力を出すだけでなく、引き伸ばされるときにも強い刺激を受けると言われています。

特に筋繊維の成長(筋肥大)には、この“伸ばす動作(エキセントリック)”が効果的であるという研究もあるほど。

つまり、トレーニングは「力を入れる」だけでなく、「ゆるめて、引き伸ばす」ことも大事。

それによって筋肉はより柔軟に、しなやかに、そして強くなっていくんですね。

スポーツにもある、“逆の動き”の大切さ

この「逆に思えるけど、実は効く」という考え方、実はスポーツの世界でもたくさん見られます。

たとえばテニスのスイング。

速く強く打ちたければ、まずはラケットをしっかり“引く”。後ろに引いてから、そこから一気に振り抜くことでスピードが出ます。

ピッチャーの投球も同じです。

腕や肩にずっと力を入れていては、球にスピードは出ません。

むしろ一度力を抜いてリラックスさせ、身体のしなりを使うことで、スムーズで速い球が投げられるんです。

一度“引く”ことで、次に“押す”力が最大化される。

このバランスが、パフォーマンスに大きな違いを生み出します。

音楽にもある、強さを引き立てる“間”

これは音楽にも共通する感覚です。

たとえば自分もやっているトランペット。

パワフルな音を出せる楽器ですが、ずっとフォルテッシモ(ff)で吹き続けていたら、ただの騒音になってしまいます。

本当に感動を呼ぶ演奏には、ピアノ(p)や“間”が欠かせません。

静かな音があるからこそ、大きな音に意味が生まれる。

張った音を美しく響かせるためには、その前に空気を含んだような柔らかい音が必要。

緩急やコントラストがあるからこそ、音楽は人の心を動かすんです。

日常にもある“緩める力”

日常生活でも、力を抜くことが大切な場面は意外と多いです。

たとえば、深呼吸。

苦しいとき、「吸おう吸おう」とすると、かえって呼吸が浅くなります。

でも一度、大きく“吐く”ことで、自然に新しい空気が入ってくる。

これもまさに、「緩めることで整う」好例です。

また、話し方やプレゼンなどでもそうですね。

ずっと早口で話していると、聞き手は疲れてしまいます。

“間”をとってゆっくり話すことで、言葉がより深く届く。

常に前へ前へ出るのではなく、引いて、落ち着いて、次の流れを作ることが、大切なポイントになります。

緊張と緩和、どちらも必要

こうして見てみると、「縮める・力を入れる」だけではなく、「伸ばす・緩める」という動きが、どれだけ私たちのパフォーマンスや表現を高めているかがよくわかります。

筋トレでも、人生でも、緊張と緩和のバランスが大切。

ずっと力を入れ続けていたら、壊れてしまう。

でも、うまく力を抜いて、また次に備えることで、もっと遠くへ行けるんですね。

だから、ベンチプレスで縮めたら、チェストフライでしっかり伸ばす。

そういう「逆に見えて、実は必要なこと」を、これからも大切にしていきたいと思います。

皆さんもゴールデンウィークはしっかり緩めてくださいねー。

今日も佳き日に

コーチミツル