「晴れの場」「晴れ舞台」という言葉には、どこか背筋が伸びるような感覚があります。

それは、日常とは少し違う、自分を見てもらう場だったり、何かを表現する特別な時だからかもしれません。

自分自身の経験を通じて、この「晴れの場」という言葉に込められた意味を、改めて感じることがあります。

今日はそんな「晴れの場」との向き合い方について、少し振り返りながら綴ってみたいと思います。

「晴れの場」「晴れ舞台」の語源と背景

● ハレとケ ― 日本に根づく「特別な日」の感覚

日本文化には「ハレとケ」という考え方があります。

「ケ」は日常の暮らし、「ハレ」は祭りや式典などの非日常。

日常から切り離された「ハレの日」は、心や装いを整える日とされてきました。

たとえばお正月、結婚式、七五三、卒業式…これらすべてが“晴れの場”です。

子どもの頃の「ハレの日」を思い出す

● お袋の着物姿に、なぜか誇らしかった自分

小学生の頃の授業参観の日。普段は畑で働くお袋が、着物を着て学校に来てくれたことがありました。

その姿を見て、どこか誇らしく、でも少し照れくさいような気持ちになったのを覚えています。

お袋にとっても、それは「ハレの日」だったんだと思います。

家族にとっても、誰かの節目や晴れの舞台は、みんなで迎える特別な時間だったのでしょう。

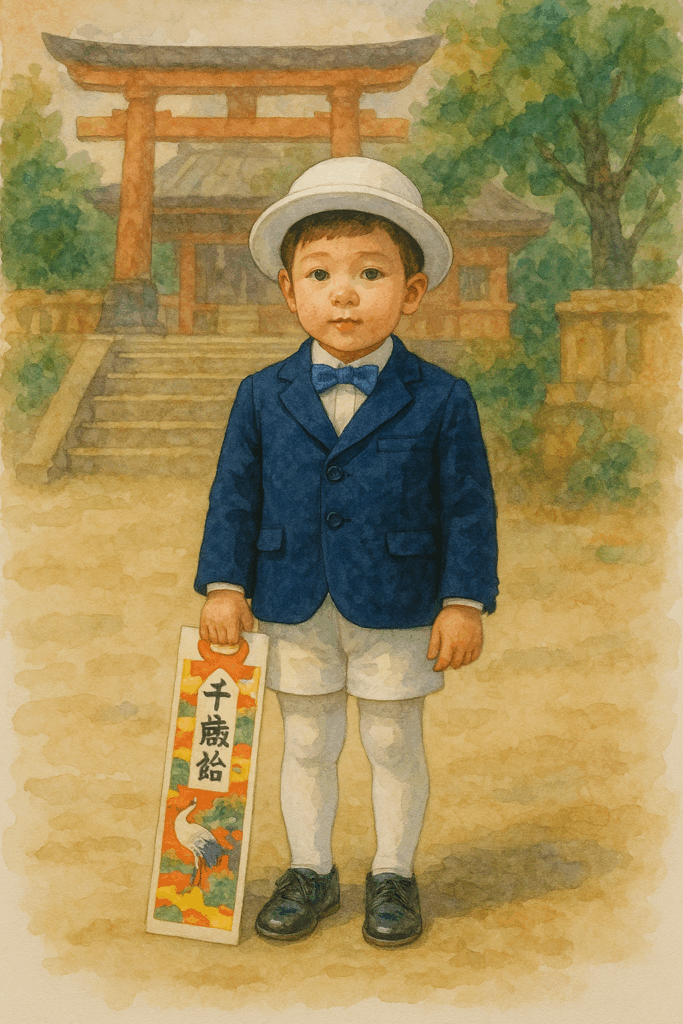

● 白タイツと帽子 ― 紐落としの記憶

七五三や、自分の地方で言う「紐落とし」の日には、白いタイツを履いて、正装し、帽子をかぶって神社に参りました。

普段とは違う服を着て、少し緊張しながら歩いたあの感覚。

大人たちは笑顔で見守ってくれていましたが、あれもまた、自分にとっての初めての「舞台」だったのかもしれません。

今、晴れ舞台に立つということ

● ビッグバンドでの演奏会

今でも自分は、ビッグバンドのメンバーとして演奏会に出演することがあります。

その時はやはり、普段の自分とは違う気持ちになります。

衣装を整え、音を磨き、舞台に立つ直前の緊張と高揚。

それはまさに、自分にとっての「晴れ舞台」です。

自分自身が満足できる演奏にはなかなか出会うことができませんが、晴れの場に立つことで、自分を成長させてくれる感覚があります。

それがあるから、続けられるのかもしれません。

晴れの場に向き合うためのヒント

● 緊張は「大切に思っている証拠」

晴れ舞台の前に緊張するのは当たり前。

むしろその緊張は、「この時間を大事にしている」という気持ちの裏返し。

逃げるのではなく、抱きしめるように受け入れることで、心は少しずつ落ち着いていきます。

● 「どう見られるか」ではなく「どうありたいか」

ハレの日には、周囲の目が気になりがちです。

でも本当に大切なのは、「自分がどんな想いでこの場に立つのか」ということ。

誰かの期待に応える前に、自分自身の軸を整えておくことが、後悔のない舞台につながります。

自分自身の緊張を抱きしめ、そして、どうありたいかを改めて考える。スキルではなく心のありようが晴れの舞台には大切なのだと感じました。

「晴れの場」は、日常から一歩踏み出すための扉のようなもの。

昔は家族が支えてくれたその扉を、今は自分の力で開けて、また誰かを支え見せる側になっています。

過去の思い出が今の自分の在り方を支えているように、

今日の晴れ舞台も、誰かの心に小さな記憶として残っていくのかもしれません。

そう思うと、ハレの日に向き合う時間は、ただの“特別”ではなく、

「自分を深く感じ、整える時間」なのだと気づかされます。

今日も佳き日に

コーチミツル

関連ブログのご紹介

「目的と目標の違い」についてはこちらのブログもご覧ください:

▶︎ 195.減らす?貯める?その先にある「目的」とは

晴れの場 #晴れ舞台 #授業参観の思い出 #紐落とし #七五三 #ビッグバンド演奏 #ハレとケ #コーチミツルブログ